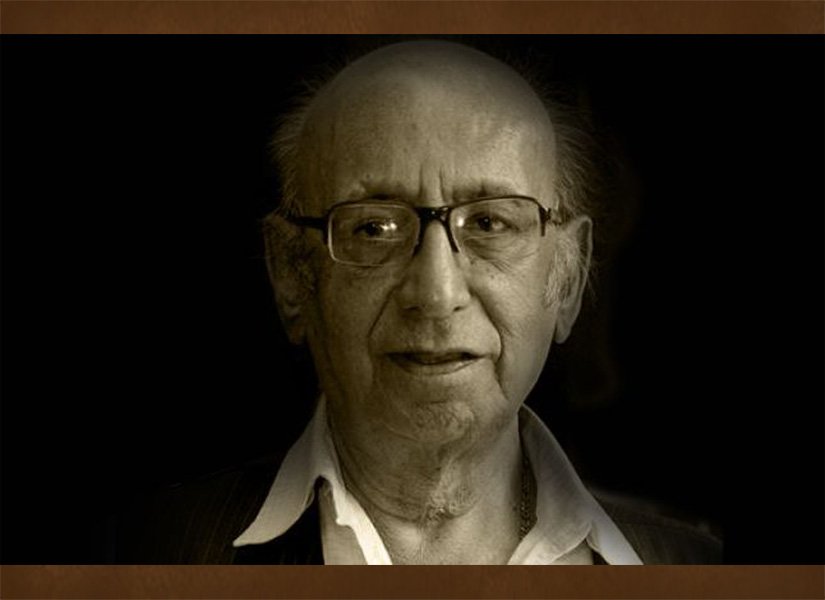

मुकतदा हसन निदा फाजली उर्दू और हिंदी के ऐसे फनकार थे, जिनकी शायरी वक्त के कागज पर कुछ इस तरह वाबस्ता है कि सदियां भी इसे धुंधला न कर पाएंगी। 12 अक्तूबर, 1938 को वह दिल्ली में पैदा हुए। पिता शायर थे, लिहाजा बड़े भाई के नाम के काफिये से मिलाकर उनका नाम रखा गया मुक¸ तदा हसन। उनका बचपन और किशोरवय मध्यप्रदेश के ग्वालियर में बीता। पढ़ाई भी वहीं हुई। मुकतदा हसन बचपन से ही कुछ कुछ लिखने लगे थे। निदा फाजली उनका लेखकीय नाम है। निदा का अर्थ है स्वर यानी आवाज और फाजली कश्मीर के उस इलाके फाजली से आया है, जहां से उनके पूर्वज दिल्ली आए थे। फिर भी निदा फाजली के उर्दू-हिंदी अदब में पूरी तरह से आने का सबब एक हादसा बना।

कहते हैं एक दिन सुबह जब उन्होंने एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे तो किसी को सूरदास का यह मशहूर भजन ‘मधुबन तुम कत रहत हरे? बिरह बियोग स्याम सुंदर के ठाढ़े क्यौं न जरे?’ गाते हुए सुना।

बस फिर क्या था? मुक¸तदा को लगा कि उनके अंदर के दुख की गिरहें खुल रही हैं। इसके बाद तो उन पर कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, बाबा फरीद आदि भक्तिकालीन कवियों को पढ़ने का जुनून-सा सवार हो गया। उन्होंने तमाम सूफी संतों, सगुण, निर्गुण ब्रह्म के उपासकों की दोहावलियां, भजन, कीर्तन, लोकरचनाएं बांच डालीं।

उन्होंने इन्हें जितना अधिक पढ़ते जाते, इस नतीजे पर पहुंचते जाते कि इन कवियों की सीधी-सादी, बिना लाग लपेट की, दो-टूक भाषा में लिखी रचनाएं अधिक प्रभावकारी हैं। सूरदास की ‘उधो, मन न भए दस बीस। एक हुतो सो गयौ स्याम संग, को अराधै ते ईस’, या फिर मिर्जा ग़ालिब की ‘दिल-ए-नादां तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है?’ बस फिर क्या था, स्वाध्याय की यह यात्रा मुकतदा हसन को निदा फाजली जैसे महान शायर के रूप में बदलने में सफल रही। बानगी देखें-

ख़ुदा ख़ामोश है!

तुम आओ तो तखलीक¸ हो दुनिया

मैं इतने सारे कामों को अकेला कर नहीं सकता

सरल भाषा सदैव के लिए निदा फ़ाजली की अपनी शैली बन गई। हिंदू-मुस्लिम कौमी दंगों से तंग आ कर उनके माता-पिता जब पाकिस्तान जा कर बस गए, तब भी निदा यहीं भारत में रहे। कमाई की तलाश में वह कई शहरों में भटके। पर काम कहां मिला। लेखन चलता रहा, पर किस्मत ने निदा के लिए कुछ और ही लिख रखा था।

तू इस तरह से मिरी जिंदगी में शामिल है

जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफ़िल है।।।।

जैसी नज़्मों तक ऐसे ही नहीं पहुंचे थे। भोपाल, इलाहाबाद, दिल्ली नहीं मुंबई हिंदी और उर्दू साहित्य का गढ़ थी। साल 1964 में निदा काम की तलाश में मुंबई पहुंच गए। धर्मयुग, ब्लिट्ज़, सारिका जैसी पत्र-पत्रिकाओं में उन्होंने लेख लिखने शुरू किए। जल्द ही छपने भी लगे। उनकी सरल और प्रभावशाली लेखन शैली ने जल्द ही उन्हें सम्मान और शोहरत दिला दी। उसके बाद तो इतिहास है। यह निदा ही लिख सकते थेः

देवता है कोई हम में

न फ़रिश्ता कोई

छू के मत देखना

हर रंग उतर जाता है

मिलने-जुलने का सलीका है ज़रूरी वर्ना

आदमी चंद मुलाकातों में मर जाता है

निदा फ़ाज़ली की चर्चित पुस्तकों में संकलन ‘लफ़्ज़ों के फूल’, ‘मोर नाच’, ‘आंख और ख्वाब के दरमियां‘, ‘खोया हुआ सा कुछ’, ‘आंखों भर आकाश’ और ‘सफ़र में धूप तो होगी’; आत्मकथा ‘दीवारों के बीच’, ‘दीवारों के बाहर’; संस्मरण ‘मुलाक¸ातें’, ‘सफ़र में धूप तो होगी’, ‘तमाशा मेरे आगे’ शामिल है।

उन्होंने कुछ बेहद उम्दा शायरों पर लिखी पुस्तकों का संपादन भी किया। जिनमें ‘बशीर बद्र : नई ग़ज़ल का एक नाम’, ‘जांनिसार अख्तर : एक जवान मौत’, ‘दाग़ देहलवी : ग़ज़ल का एक स्कूल’, ‘मुहम्मद अलवी : शब्दों का चित्रकार’, ‘जिगर मुरादाबादी : मुहब्बतों का शायर’ काफी चर्चित रहे। लेखन के लिए वह साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौमी एकता पुरस्कार, मध्यप्रदेश सरकार के मीर तकी मीर पुरस्कार, खुसरो पुरस्कार, महाराष्ट्र उर्दू अकादमी पुरस्कार, बिहार उर्दू अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार, हिंदी उर्दू संगम पुरस्कार जैसे कई सम्मान से नवाजे जा चुके थे। फिल्मी गीत के लिए भी उन्हें स्क्रीन सहित कई अन्य पुरस्कार मिले थे। कमाल अमरोही ने जांनिसार अख्तर की बात का मान रखते हुए निदा फ़ाज़ली से संपर्क किया और उन्हें फ़िल्म के बाकी बचे दो गाने लिखने को कहा... और फिर निदा ने क्या गीत रचे। ये दोनों गाने थे, पहला-

‘तेरा हिज्र मेरा नसीब है

तेरा ग़म ही मेरी हयात है,

मुझे तेरी दूरी का ग़म हो क्यों

तू कहीं भी हो मेरे साथ है।।। ’

और दूसरा गीत था-

‘आई ज़ंजीर की झनकार ख़ुदा ख़ैर करे,

दिल हुआ किसका गç¸रफ़्तार ख़ुदा ख़ैर करे,

जाने यह कौन मेरी रूह को छूकर ग़ुज़रा,

एक क¸यामत हुई बेदार ख़ुदा ख़ैर करे….’